独占「お愉しみ」ルポ/万博海外スタッフを「夜の大阪」でおもてなし/とびきり心地よい「サードプレイス」ここにあり!

号外速報(7月26日 10:00)

2025年8月号

LIFE

by

竹田忍

(産業ジャーナリスト)

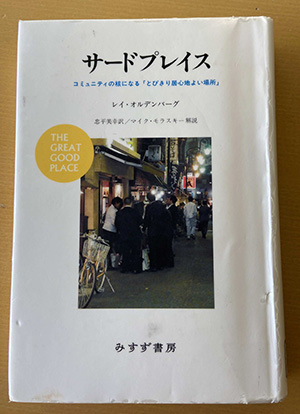

家でも職場でもない「とびきり心地よい場所」(レイ・オルデンバーグの著書『サードプレイス』)

米国の社会学者、レイ・オルデンバーグが著書「ザ・グレイト・グッド・プレイス」で、家(第1の場所)でも職場(第2の場所)でもない、自分が最もくつろげる場所として「サードプレイス」(第3の場所)という概念を提唱したのは1989年のことだ。

ザ・グレイト・グッド・プレイスとは「とびきり心地よい場所」を意味する。

オルデンバーグは近所づきあいに乏しい米国の郊外住宅地は人々を孤立させていると指摘。一方、魅力的な都市には、人々が集まる居心地の良い公共の場所があるとし、具体例としてパリのカフェ、ロンドンのパブ、ドイツのビアガルテンなどを挙げた。

働き方改革で在宅勤務が定着し、ネットが世の中の隅々にまで浸透した。バーチャルが当たり前になった結果、逆にリアルの場が新たな影響力を持つようになった。

「サードプレイス」は異なる経験や能力を持つ人を結びつけ、時には地域振興の起点にもなる存在へと昇華した。

日本でヨーロッパのカフェやパブ、ビアガルテンに相当する業態は何かと問われれば、店の大将が1人、或いは夫婦で切り盛りするこぢんまりとした居酒屋や、ママさんがカウンターの中に陣取ってお客さんと接するスナックが浮かぶ。

サントリーホールディングスの鳥井信吾副会長(大阪商工会議所会頭)は「テレビの街ブラ番組『飯島直子の今夜一杯いっちゃう』(BSフジ)をよく見るが、あそこに出てくる居酒屋の雰囲気はスナックと同じ」と話す。

スナックが多い地域ほど犯罪が少ない!

1軒目の『カサブランカ』を訪ねた万博海外スタッフ。友子ママと乾杯!

地方財務協会(東京・千代田)の地方財政研究会・地方行政研究会合同研究会がまとめた資料「スナックと地方自治 ―夜の社交を仕切る規制の多元性―」(2017 年)は、スナックを「ママさんがカウンター越しに接客し、お通しと酒と会話を提供し、3000 円程度のチャージ料がかかり、さらにボトル キープとカラオケがあるお店」と定義している。

スナックの前身は戦後に登場した「スタンドバー」とされる。

しかし1964年の東京オリンピック開催に伴い、酒のみを提供する店に深夜営業規制がかかった。これをクリアするために酒だけでなくスナック(軽食)を出す「スナックバー」が誕生した。

「ママ」という呼び名の由来については進駐軍の兵士が「マム」と呼んだから、「マダム」では堅苦しかったから、など諸説ある。

勤め帰りのサラリーマンが集う憩いの場と思われがちなスナックだが、実は若者の間にも浸透している。「中小企業基盤整備機構によると、パブを含めて『今後利用したい』人が男性では30代(16%)、女性では20代(9%)が世代別で最も多い。

都内のスナックには交流の場を求める若者が集い、ビジネス談議に花を咲かせている」(2020年2月6日付の日本経済新聞)という。

スナックに学術的考察を加え、「日本の水商売 法哲学者、夜の街を歩く」(2023年)を著した東京都立大学の谷口功一教授は「スナックが多い地域ほど犯罪件数が少ない」(2025年4月19日付の 朝日新聞)と、別角度からその効能を述べている。

大阪は全国屈指のスナック集積地

スナック「三択クイズ」と向き合う日本語が不慣れな海外スタッフ

もちろん肯定派ばかりではない。今年5月放送のテレビ番組「酒のツマミになる話」(フジテレビ系)ではタレントの松村沙友理が「男性はスナックに罪悪感が無さすぎる。(男性はスナックに行くことに対して)何の罪悪感も持っていないのか」と語り、さらに「女性側からすると、キャバクラもスナックも一緒」と続けた。

これに対し、共演者のお笑い芸人、千鳥の大悟やノブらが「いやいや全く違う」と反論し、歌手の和田アキ子は女性だが「キャバクラは下心で行くんだよ。スナックはそこが違う」と懸命に松村の説得にあたる様子が流れた。支持者のスナック愛が溢れる一幕だった。

地方財務協会の資料は2016年4月版のタウンページから抽出したデータを元に市区町村別でスナックの軒数を示している。

上位20市区町村を地域別でまとめると九州が8つで、関西が4つと西日本が過半を占める。中国、四国、東海・北陸はそれぞれ2つ、関東と北海道が1つずつで「西高東低」だ。人口1000人あたりのスナックが最も多いのは京都市東山区の9.03軒で、名古屋市中区の8.18軒が2位で続く。3位は大阪・ミナミを抱える大阪市中央区の8.16軒、4位が大阪・北新地のある同北区の6.50軒だ。大阪は全国屈指のスナック集積地と言える。

「日本中にスナックは何軒あるでしょう?」

サントリーの「マスターブレンダー」鳥井信吾さんがゲットした、セナのヘルメットがモチーフの「黄色いピンバッチ」(ブラジル館限定・非売品)

いま大阪では「大阪・関西万博」が開催中だ。

7月19日には唯一開館できていなかったネパールパビリオンがオープンし、全84パビリオン、158の国・地域と7つの国際機関の展示がそろった。

世界中からやって来た海外スタッフたちに、万博会場と宿舎以外の大阪の良さを知ってもらおうというプロジェクトが始動した。

一般社団法人のdemo expo(大阪・西)とスナックを巡るツアーを組むオンラインスナック横丁文化(東京・千代田)が、海外スタッフを対象に共同で企画した「スナックツアー」である。サントリーHDは趣旨に賛同し、応援・協力している。

7月18日夜はトリニダード・トバゴ、マダガスカル、ブラジル、フィリピンの4カ国から5人が参加し、国内4番目の密集度を誇る大阪市北区のスナックをハシゴした。

午後7時ごろに入店した1軒目の「カサブランカ」は店内に階段があり1階と2階に分かれたメゾネット構造。

オンラインスナック横丁文化の五十嵐真由子代表は「これまでに全国で1000カ所以上のスナックを訪ねたけれど、雑居ビルのテナントに入っているお店でメゾネット構造なのはここだけ」と話す。

同社の杉本奈々常務がスナックに関するガイダンスを兼ねて「日本中にスナックは何軒あるでしょう」とクイズを始めた。「①5000軒、②5万軒、③10万軒のうち正解はどれでしょう」という3択問題だった。「ちなみにコンビニは5万5000軒です」という参考情報も付け加えた。3人が正解の③と答えた。

2問目は「カウンターの中にいる女性の名前は何でしょう。①マスター、②オーナー、③ママ」。店に入るときに五十嵐氏や杉本氏が「ママ、来たよー」と挨拶しているのを聞いていたため、全員が「ママ」と答えた。お店の山下友子ママがハイボールやビールを用意すると、練習なしで海外スタッフの5人が「ママ、カンパイ」とグラスを掲げた。

トリニダード・トバゴ館のスタッフ、バネッサ・マハラジュさんと、テニカ・フィリップさんはまだ日本語に不慣れ。杉本氏が英語でスタンドバーからスナックバーへと変遷していった経緯を説明すると熱心に聞き入っていた。

ブラジル館限定の「黄色いピンバッジ」

2軒目の『ピエロ』でも乾杯!

「お店は何年やっているの」と聞かれた友子ママが「52年続けている。最初は夫と夫の兄がカウンターの中に立っていた。義兄が亡くなると私たち夫婦で、夫が亡くなった後は私1人でやっている。いいお客さんや常連さんに恵まれた」と答えた。

ブラジル館で働くルーカス・アビコさんは昨年4月に来日し、1年余だが、流ちょうな日本語で「私も常連になりたい。友人も連れてきます」と話した。

中国・北京の出張から戻ったばかりの鳥井信吾サントリーHD副会長が合流し、友子ママに「氷2個とウイスキーを少しだけ」と注文した。

ルーカスさんの隣に座った鳥井氏が「ブラジルはサッカーが有名だけどモータースポーツも盛ん。アイルトン・セナは日本でも大人気だった」と切り出した。

セナとフランスのアラン・プロストは同じマクラーレン・ホンダに所属していたが、互いが好敵手。1989年10月、鈴鹿サーキットの日本グランプリ最終日にセナとプロストが接触した。コースに戻ったセナは遅れを挽回してチェッカーフラッグを受けたがショートカットで失格し、プロストはリタイアする波乱の展開。

鳥井氏は「私は鈴鹿で、2人が接触するあの場面を目撃した。ケガがなくて本当に良かった」と熱く語った。

セナに詳しい鳥井氏に感激したルーカスさんは、セナのヘルメットがモチーフのブラジル館限定で非売品の黄色いピンバッジをプレゼントした。

鳥井氏は早速、嬉しそうに背広の胸に付けた。

「ウィ・アー・ザ・ワールド」の大合唱

『ピエロ』の高橋マスターと一緒に記念撮影!

2軒目に移動する途中、派手な看板が縦にびっしりと並ぶ雑居ビルを物珍しそうに眺める海外スタッフに、杉本氏は「全部、スナックやバーの看板です」と説明した。

2軒目の「ピエロ」に着くと、テーブル席もあったが海外スタッフはみんなカウンター席を選んだ。

「ハイボール」と頼むと高橋寿マスターから「ゲートボール、ドラゴンボール、段ボールもありまっせ」とダジャレが飛び出す。

「中小企業で、すぐに飲み物が出せず申し訳ない」とマスターが言うと、大阪商工会議所会頭でもある鳥井氏が「中小企業ならば是非、商工会議所にお入りを」と切り返した。

大カラオケ大会が始まった。

アフリカレストランで働くマダガスカルのラランボザトヴォ・ナリアンジャさんと、アメリカ館にいるフィリピンのヨー・ロブレザさんがマイクを放さない。日本語の歌詞を見ながら「恋のバカンス」(ザ・ピーナッツ)や「蕾」(コブクロ)を見事に歌いこなし、ハモった。日本人とはノリが違う。

さらにマスターがギターやハーモニカ、カスタネットで、demo expoの花岡洋一代表理事が電子ドラムでカットインし、場を盛り上げた。

ABBAの「ダンシング・クイーン」がかかると店内はボルテージ最高潮、最後は「ウィ・アー・ザ・ワールド」の大合唱だ。ミャクミャクの人形を抱いて全員が記念撮影し、おひらきとなった。

「携帯を捨ててスナックへ行こう!」

海外スタッフたちは「またスナックに行きたい!」と口を揃えた(写真は全て筆者提供)

店を出た五十嵐氏は「ママやマスターはコミュニケーション能力が格段に高い。語学なんて全く関係ない。言葉がろくに通じない外国人相手に、あの一体感はすごい」と語った。

花岡氏は「スナックは海外にはない存在。面白いと感じた人がそれぞれの国に持ち帰って広めてくれたら」と話した。

「普段、私たちが行けない国の方々も来ている。よくぞ来てくださった。是非、万博会場やパビリオン以外の日本を、日本の素晴らしさを知って帰国して欲しい」と鳥井氏。

海外スタッフたちは「またスナックに行きたい」と口を揃えた。

オルデンバーグが唱えた「サードプレイス」は実在する。

寺山修司の「書を捨てよ、町へ出よう」を意識したのでもないだろうが、「携帯を捨ててスナックへ行こう」と言って鳥井氏は帰宅した。